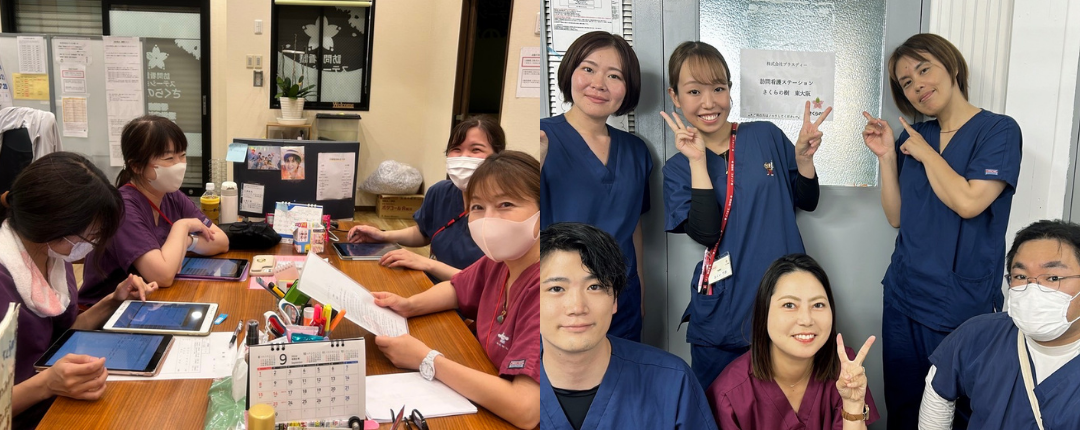

株式会社プラスディーでは、大体月に1度ほど、研修を実施しています。

4月は必須の研修、虐待防止・身体拘束適正化の研修と委員会がありました!

今回は研修についてお話していきます。

1身体拘束適正化・虐待防止の研修はなぜ必要なの?

まず、この研修がなぜ必要なんでしょう?理由は2つありまして、

1つ目は単純に、法律で決められているからです。

研修を怠った場合には行政指導や、最悪の場合は事業所指定の取り消しといった重い処分に繋がることもあります。

2つ目に、ご利用者様の人権を守り、スタッフ自身も安心して働ける職場づくりのために欠かせない学びだからです。

今回の研修では、

・虐待に繋がる不適切なケアとは

・身体拘束を必要としないためには

の2点についてスタッフで考えました。

2虐待防止

令和5年度における大阪府内での養介護従事者から高齢者に対する虐待の相談・通報件数は257件と去年度より16件増加しているそうです。

うち80件が虐待と判断されました。

内訳としては、特別養護老人ホームと住宅型有料老人ホームが多くなっています。

虐待行為として、多いのが心理的虐待、次いで身体的虐待、世話の放棄・放任。

あとは緊急やむを得ない場合以外の身体拘束が一定数あるそうです。

日常化した不適切なケアが虐待に繋がっているケースも多く、そこから対策していくことが必要になっています。

3身体拘束を必要としないために

虐待に繋がりやすい身体拘束ですが、必要としないために考慮する3原則があります。

①要因を探り、要因を改善する

②5つの基本的ケアを徹底する

③身体拘束廃止・防止をきっかけに「よりよいケア」を検討する

他人を傷つける、自傷行為などがある場合には拘束が必要になりますが、できるだけしなくて済むように、なぜそれをしてしまうのかを考えて適正にすることが大切です。

身体拘束を行わないためには、5つの基本的なケアを徹底することが大切と言われています。それが

起きる、食事、排せつ、清潔にする、活動する

です。

この5つのケアについて、利用者の意思を尊重・意思決定を支援することが必要です。

ただし、意思表現が難しい場合もあるので、身振り手振り、表情の変化も意思表示をして読み取る必要があります。

利用者の認知機能の低下によって意思がわかりにくかったり、事業所や周辺環境の不足などで、利用者さんの意思を確認したり支援する時間や余裕がない、という意見が聞かれますが、その中でも最大限可能な方法を研修を通して考えていきました。

4まとめ

スタッフからは、

「日頃のケアを見直す良いきっかけになった」

「無意識に不適切なケアをしているときがあったので、今後はないように心がけていきたい」

との声がありました。

訪問介護や訪問看護など、一人でケアを行うことが多いと自分が適切なケアができているのか、見直す機会がなかなか取れません。

このような機会を通して、事業所全体でケアを見直し、よりよいケアにつながっていくと思っています。

5株式会社プラスディー 求人のお知らせ

株式会社プラスディーでは事業拡大に伴い、現在、看護師・ヘルパーの募集しています。

〇訪問看護ステーションさくらの樹 東大阪